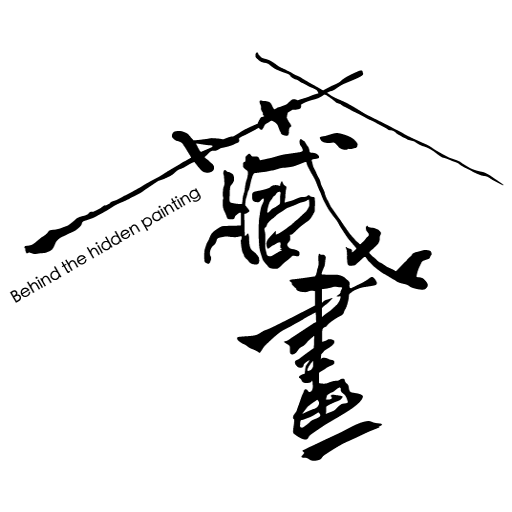

從2011年開始把張捷放在心上。在劇名叫《藏畫的女人》的十年間,我埋著頭捕捉描摹的,全是她在畫家丈夫陳澄波受難而死後的餘生。長孫陳立栢說,阿嬤的故事要在他這一代完成,他多次向我保證,「阮阿嬤很會自我解套,若無活袂到95歲」,這點我理性上相信,但身體感性跟不上來,前後完整寫完三種劇本,心情灰撲撲的,始終覺得寫不靈。

「放棄吧,可能張捷想繼續保持沉默,沒有要讓妳寫她」,大腦這樣務實想過,但看到什麼閃過靈光,總還是會隨手註記,筆記一本寫過一本,「完成不了」的挫敗感繼續堆積,但我就是沒法真的丟開她!

2019年寫《當迷霧漸散》,我因為林獻堂踏進了「日本時代」,看見出身仕紳世家的林獻堂帶領「議會設置請願運動」時,陳澄波也以文化英雄之姿,活躍於1920-30年代臺灣人自覺地探索自我定位的時代光影之中

《陳澄波全集》接近竣工前的2020年,我和石佩玉導演首次合作《虗轉》,用人偶影複合的形式,說了狀似發生在台灣山路上的奇幻故事。一天,偶然得知陳澄波在《梵谷手札》空白處用日文註記他想畫一幅「以阿里山為背景,畫300個左右神靈」的歷史圖,又一天,偶然一瞥,從遺照看見張捷蜷縮著身子蹲著,以背部頂起門板上的丈夫,讓攝影師用蛇腹箱型相機拍下228唯二的見證。

基於三個看見,我與石佩玉導演的飛人集社結成團隊,啟動了全新的《藏畫》。

陳澄波和張捷的真實人生,不用演,光是用說的,就令人情緒激動。越是這樣的人生,入戲時越需要冷靜,冷靜再冷靜,足夠的冷靜!或許是這樣的直覺,上天撮合了我和飛人集社,我們要用人╱偶╱影複合的形式來說《藏畫》這個故事。

在前三版劇本早已出現的攝影師和陳碧女,受到召喚似的,相關線索聚攏過來,助我把他們寫得越來越立體,也更具有時代象徵性。

嘉義美術館開館不久就為已故的「新高伯」方慶綿舉辦個展。新高方號稱爬過3000多次玉山,是臺灣第一代山岳攝影家,其身家與價值觀之所繫,與日本文化密不可分。陳碧女是張捷陳澄波之女,日本時代有機會接受高女教育的「新女性」,她的青春顯影於登高山的畢業旅行,畫家的夢想破碎於像大山的父親崩塌在她眼前的那一瞬間。

《藏畫》極簡四個角色:張捷,陳澄波,新高方,陳碧女,個個都是主角,分場擔當,互為彼此人生風景裡的點景人物。

當「戰爭世代」凋零殆盡,父親母親都不在了,我才開始連結並且渴望書寫吸收日本時代的空氣養成起來的臺灣序大。過程中,每當心底響起萬仁導演的電影《超級大國民》的男主角陳政一蹲在故友墓前說的那句,「好像太晚了喔」,我會趕忙起身,設法揮開來不及了的惆悵感——「我能帶來的,只是這麼渺小的一點點光線。陽光有一天總會熱絡的照著你我,我一直這樣相信。」

專職編劇,臺大戲劇系所兼任助理教授。

勇於原創,取材多元,對歷史別有情懷,跨界觸角甚廣,常冶異質創意、文化深意於一劇之本,誘發出新穎的形式,戲曲作品有《快雪時晴》、《燕歌行》《花嫁巫娘》等二十餘部,文學評論家王德威譽為「當代台灣戲曲的最佳詮釋者」,《當迷霧漸散》將林獻堂搬上臺灣戲曲藝術節旗艦製作的舞台,挑戰劇種敘事的極限,《阮是廖添丁》《鯨之嶋》入選2023年TIFA臺灣國際藝術節,後者為第三屆三館共製計畫作品。